「一晩寝かしたカレーのこの旨さ。」

カレーが大好きなあなたへ、悲しいお知らせです。

お鍋にたっぷり入ったカレーをそのままにしておくと、「ウェルシュ菌」の食中毒が発生しやすくなります。

わくわくママ

一晩寝かせたカレーって、味が深くて美味しいよねー。次の日が待ち遠しかったのに、食中毒なんて・・・!

Rumi

一晩寝かせる保存方法を間違えると、ウェルシュ菌の食中毒になりやすくなります。大好きなカレーで食中毒なんて、ゼッタイ嫌ですね。

ウェルシュ菌は、病院や学校、飲食店などの大量調理で発生する食中毒。

家庭では、カレーなどの煮込み料理の作り置きで、ウェルシュ菌食中毒が発生するケースが多いです。

「え〜・・・一晩寝かして食べちゃいけないの?」

と残念に思うのはまだ早い。まずは、間違った作り置きのしかたをしていないかを確認!

一晩寝かしたカレーを美味しく安全に食べる方法をご紹介します。

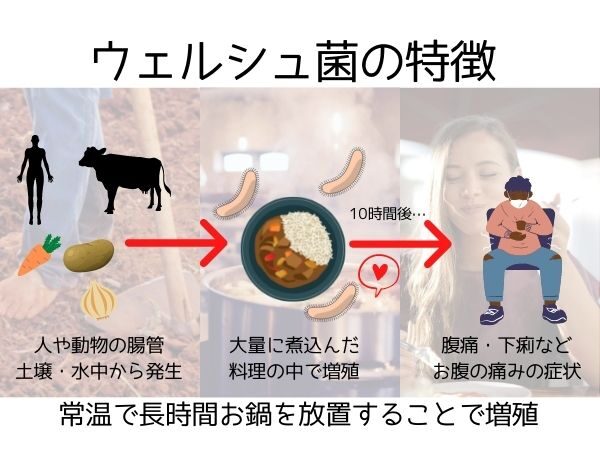

ウェルシュ菌の食中毒の発生の流れと特徴

ウェルシュ菌は、人や動物の腸管、土壌や水中など自然界に生息している細菌。

酸素がないところで生きていける嫌気性菌で、75℃以上の加熱でカンタンに死滅しません。

付着したまま調理をすると、お鍋の中で増殖していきます。

約10時間の潜伏期を経て、腹痛や下痢などおなかの症状を引き起こします。

Rumi

一晩寝かせたカレーは、ウェルシュ菌にとってはうってつけ!

先ほどちょろっと言いました。

ウェルシュ菌は、嫌気性菌。そして、加熱だけでは死滅しない。もう少し詳しく説明しますね。

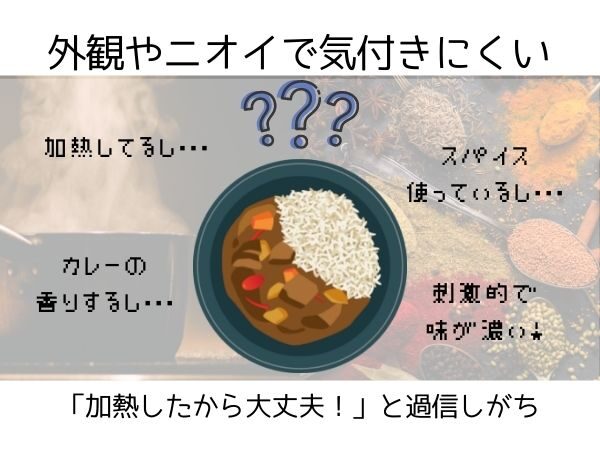

- 見た目やニオイで気づきにくい

- 加熱したから大丈夫と過信しやすい

- 加熱しただけでは簡単に死滅しない

- 無酸素状態を好み、冷めた時に増殖する

- 腸内で毒素が発生する

香りが強く、濃い味のカレーは、見た目や色、ニオイでは判断しにくいです。

「加熱したんだから大丈夫!」

と、過信してしまい、口にしてしまうケースも、とても多いです。

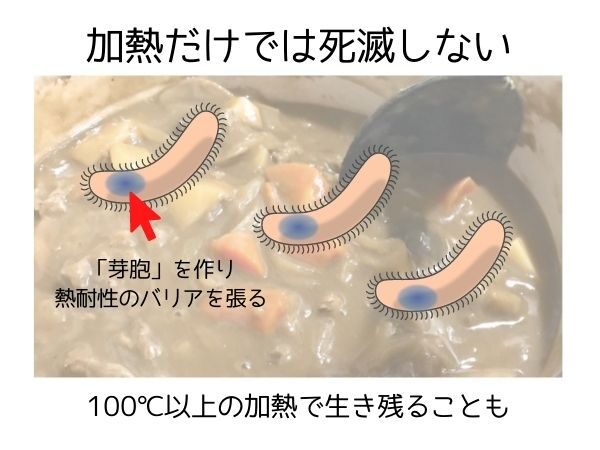

ウェルシュ菌の怖いところは、強い芽胞を作るところ。

芽胞とは、100℃以上の高い温度では死滅しないバリアのこと。

耐熱性のバリアのため、ちょっとの高温ではなかなか死滅せず、生き残ってしまいます。

繰り返しになりますが、ウェルシュ菌は嫌気性菌で、酸素がない環境を好みます。

火を消してお鍋のカレーの温度がジワジワ下がったときに、芽胞が増殖していきます。

ウェルシュ菌が最も好む温度は、40℃〜50℃。

お鍋の中にトロッと重みのあるカレーは、酸素が入りにくい環境。

お鍋の中心部や鍋底は、酸素が入りにくく、嫌気性菌のウェルシュ菌にとっては絶好の増殖ポイントです。

Rumi

火を消したお鍋をそのまま放置して、翌日そのまま再加熱する保存のしかた、誰もがやってるラクな方法ですが、NGです。

注意!

おにぎりのご飯やお弁当のおかずの記事でご紹介しましたが、75度1分以上加熱でほとんどの菌は死滅します。

ウェルシュ菌は、高温に耐えられる芽胞を形成するため、75℃の加熱では生き残ってしまいます。

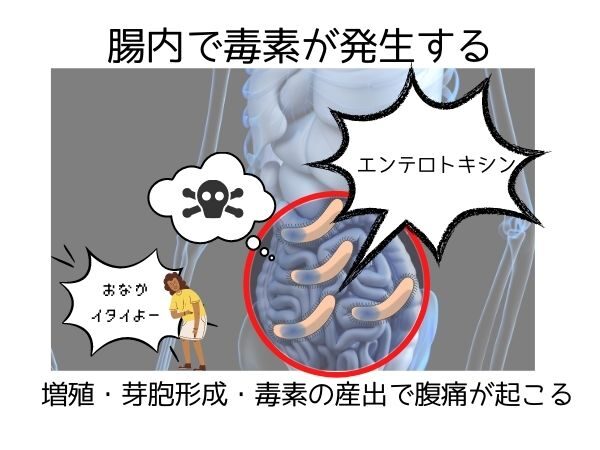

ウェルシュ菌を食べてしまったら、腸内で増殖し芽胞が形成されます。

腸内に達した芽胞から「エンテロトキシン」という毒素が産生されます。

エンテロトキシンによって、腹痛や下痢などの症状が起きてしまいます。

Rumi

一晩寝かしたカレーが悲劇へと変わるとは。食中毒を招かないようにポイントを押さえましょう。

ウェルシュ菌対策は家庭でできる。菌を増やさないポイント

ウェルシュ菌対策のポイントを5つに分けてみました

- すぐに冷やして温度を下げる

- 適度に混ぜる

- 長めに再加熱する

- 大量に作りすぎない

- 小分けで保存する

すぐに冷やして温度を下げる

ウェルシュ菌を増やさないために、増殖しやすい温度帯を避けることが大切です。

急速に冷やすことで、芽胞を作るチャンスを減らすことができます。

室温で長時間保存せず、すばやく粗熱を落とし、お鍋の中の温度を下げましょう。

火を消したあと、濡れた布巾を敷いて、お玉でグルグルとかき混ぜると、温度が下がりやすくなります。

ウェルシュ菌は、高温から常温へゆっくり冷めていくときに、ジワジワ増殖していきます。

ゆるやかに温度が下がると、無酸素の状態が長く続くため、増殖を促すことになります。

適度に混ぜる

ウェルシュ菌は酸素が大キライです。

混ぜることで、お鍋の中へ酸素を取り込むことができます。

- お鍋でカレーを作っている時

- 出来上がったカレーを冷やす時

- 保存したカレーをお鍋で再加熱する時

Rumi

お玉やレードルを使って、マメに混ぜて、酸素をたっぷり取り込みましょう。

長めに再加熱する

お鍋にたっぷり入ったカレーは、必ず再加熱をしてアツアツの状態にしましょう。

当日食べるカレーも、ウェルシュ菌の食中毒になる可能性があります。

- 具材まで熱をしっかりと通す

- 一気に加熱してすばやく温度を上げる

- 鍋底からしっかりと混ぜる

- 弱火で10分〜15分を目安にする

ウェルシュ菌の芽胞を作っているため、ちょっとの加熱では簡単に死滅しません。

低温の状態からサッと高温に上昇させることで、室温に近い温度帯を避けることができます。

当日作ったカレーで、常温で冷ましている時間が長い場合、再加熱の時間を長めにすると安心です。

Rumi

お鍋で再加熱するときは、再加熱の時間が長くなると、鍋底が焦げやすくなります。

鍋底から適度に混ぜて、必要に応じて差し水をするとよいでしょう。

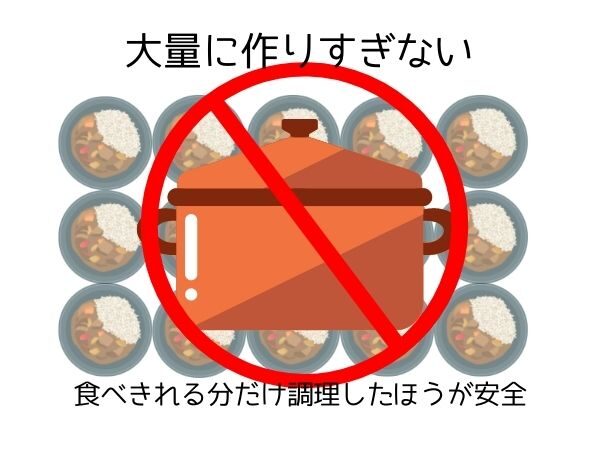

大量に作りすぎない

ウェルシュ菌は、酸素が循環しにくい大量調理に発生しやすい食中毒です。

大量調理や作り置きをしなければ、発生する可能性を下げることができます。

煮込み料理を作る時は、食べきれる分だけ調理した方が安全です。

Rumi

カレーを作るときは、半パックの量のルウを使ったり、食べきりサイズのカレールウを選ぶなど工夫をすると良いですよ。

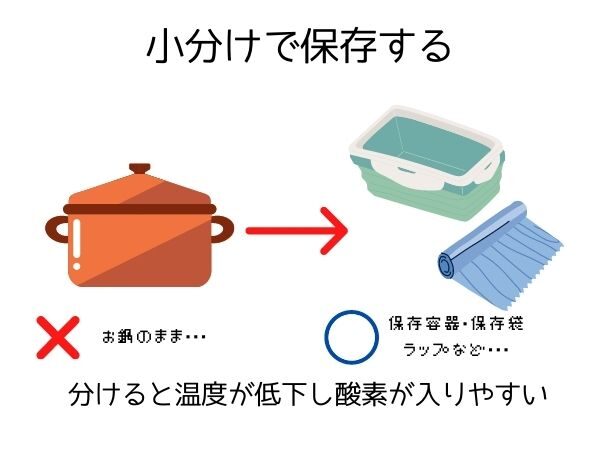

小分けで保存

余ったカレーを保存するときは、小分け容器に分けて保存しましょう。

「子どもが夏休みだし・・・翌日のお昼ごはんに食べたい。」

と、たくさん作りたいときもあります。

けど、お鍋に入れっぱなしは、室温で無酸素状態が続き、食中毒を招きやすくなります。

- 温度が急速に低下し、ウェルシュ菌の増殖を防げる

- カレーの中に酸素が入り、ウェルシュ菌の好まない環境になる

アイラップに入れて、袋越しで保存容器を重ねて、私は保存しています。

アイラップは、耐久温度120℃の保存袋。電子レンジや湯煎で袋ごと解凍することができます。

Rumi

使い捨ての保存袋を使うと容器にニオイ移りしません。容器に入れて保存する場合は、ホーロー製の容器がニオイが付きにくいです。

ホーロー容器なら、野田琺瑯のポーチカ。お鍋タイプの保存容器で、2〜3人分のカレーを冷蔵庫に保存するのにちょうど良い大きさです。

余ったカレーを移して、翌日このまま直火で加熱して、お昼ご飯に回しています。

美味しいカレーを楽しむために正しい保存方法で

「カレー大好きなのに、カレー食べるの怖くなった〜」

「今晩カレーだったのに、どうしてくれるのよー!(怒)」

という言葉が聞こえてきそう。

Rumi

身近な料理だからこそ、正しい知識を持ち正しい保存方法を知っておくことが大切です。

カレーを食べたあと、お腹がゴロゴロとして調子が悪くなったことありませんか。

食べすぎだと思ったけど・・・「ウェルシュ菌だった!」なんてことも考えられます。油断禁物。

ウイルスのように嘔吐や発熱を引き起こす菌ではなく、重症化することは少ないです。

免疫力の弱いお年寄りや小さな子どもが食べる時は、症状を引き起こしやすいのでご注意ください。

Rumi

「いつもと違って調子が悪いな・・・」と思ったら、お医者様に診てもらってくださいね。

コスパも良いし子どもウケ抜群、栄養価が高く忙しいご家庭の強いミカタ。

カレーを食べれば今晩の夕食を乗り越えられるほど、我が家のカレー率の高さもハンパないです。(笑)

カレーも食べ物として生きています。美味しく安全に食べられる期間も限られます。

ご紹介したポイントを守って、一晩寝かせたカレーとお付き合いくださいね。