「細菌をつけない・ふやさない・やっつける」

暖かい季節になると、食中毒件数が高くなります。

お弁当を持って外出する際、作り方に注意が必要です。

- 前日のおかずを使うときは、調理法に注意する

- 傷みやすいおかずを避ける

- 加熱をした後10℃以下で急速に冷やす

Rumi

3つのポイントを詳しく話していきます。

前日のおかずを使うときは、調理法に注意する

お困りママ

前日の残り物を使うほうがお金と時間の節約になるけど、お弁当に使って大丈夫だよね?

Rumi

前日に作ったおかずをお弁当に使う場合、注意することがあります。

お弁当のおかずは、食べる当日に調理したおかずを詰めることが望ましいです。

けど、時間がない・・・。

慌ただしい朝に、イチからおかずを作るなんて至難の技ですね。

そんな時は、前日に作ったおかずを注意して使いましょう。

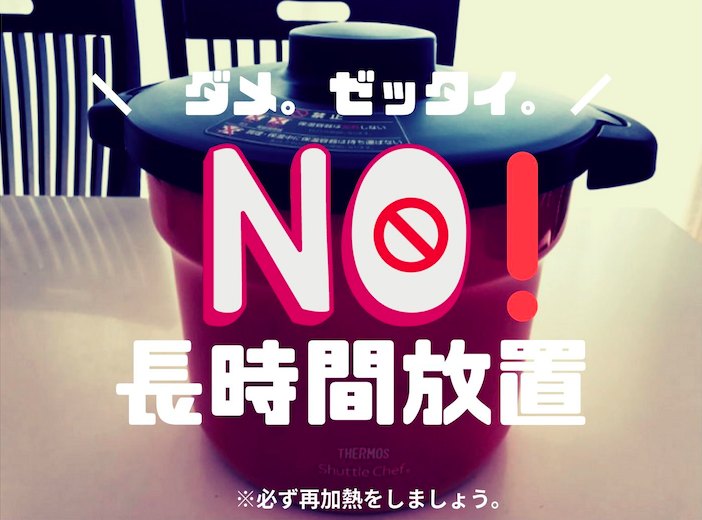

- 必ずおかずを再加熱して使うこと

- おかずの水分をしっかりと切っておくこと

- おかずをお弁当に詰めるのは当日に行うこと

ご飯ものやおにぎりも同様。作り置きをせず、必ず当日に再加熱をして仕上げをしましょう。

お弁当が傷む原因になるものは、水分と空気と温度です。

お弁当の食中毒の原因となる細菌「黄色ブドウ球菌」。

もっとも繁殖しやすい温度は、人肌と同じおよそ35℃〜40℃です。

「お風呂に入って気持ちがいいなぁ。」

と人間が感じるように、細菌もワイワイ喜ぶ場所になってしまいます。

食材に多くの水分や空気が触れてしまうと、菌にとって心地よい場所を作ってしまうことになり、食中毒になりやすいお弁当が出来上がります。

食中毒を防止すために必要なことのひとつが加熱です。

75℃以上温度で1分以上加熱することが、細菌のほとんどを死滅させるのに有効です。

必ずおかず再加熱を行い、余分な水分を切ってから詰めるようにしましょう。

お困りママ

前日におかずをお弁当箱に詰めて、冷蔵庫に入れておくってダメかしら?

Rumi

時間の節約になりますが、冷蔵庫内の湿気で菌が繁殖する可能性があります。

確かに、冷蔵庫の中は、温度が低く、菌の繁殖を抑えることができます。

けど、冷蔵庫の中は、湿度が高いです。

お弁当におかずを詰めることで、食材同士が密着したり、お弁当の中に水分が溜まっていき、菌の繁殖しやすい環境をジワジワ作っていくことになります。

「水分を切った」と意識をしていても、時間の経過で新たに水分が出てくることもあります。

Rumi

前日におかずをお弁当箱に詰めて、冷蔵庫に入れておくのは、「どうしても時間がない!」ときの切り札にしたほうがいいです。

当日、再加熱をすることを忘れないでください。

補足

お弁当を丸ごと再加熱するときは、お弁当箱の電子レンジ対応の可否と耐熱温度を確認しておきましょう。

アルミホイルやアルミ製カップは使えません。電子レンジ対応のおかずカップを使いましょう。

お弁当を傷みにくくするおかず選びポイント

お弁当を傷みにくくするポイントは、水分や空気を控え、菌の繁殖を抑える温度帯で保管できるおかずを選ぶことです。

- 加熱をする

- 水分をしっかりと切る

- 濃いめの味付けにする

Rumi

オススメの食材は、揚げ物や焼き物です。

水分を飛ばしてくれる加熱調理です。

塩や香辛料の下味や風味付けは、殺菌効果として有効です。

焼き物のおかずは、フライパンで焼くと水分が出やすいので、魚焼きグリルやオーブンで網焼きしたものがよいでしょう。

次に、傷みやすいおかずについて、挙げていきます。

先ほどのとおり、お弁当が傷む原因は、水分と空気と温度ですね。

- 加熱を行わず生で食べるもの

- 半熟・半生(レア)のもの

- 空気に直接触れているもの

- 要冷蔵の食品を常温で置いている

- 水分が多いもの

- 保存時間が経過しているもの

具体的な食材を挙げてみると・・・以下のようなものです。

- 火を通さないで食べるもの(生野菜・果物・ハム・ちくわなど)

- 卵料理(ゆでたまご・半熟のもの)

- 炊き込みご飯・混ぜご飯

- マヨネーズで味をつけた料理

- 海苔を巻いたおにぎり・ふりかけのかかったご飯

お困りママ

ミニトマトや卵焼きってお弁当のおかずにしてはいけないの?定番食材だよ?

Rumi

残念ながら傷みやすい食材です。工夫して詰める必要があります。

火を通さないで食べるもの(野菜・果物・ハム・ちくわなど)

火を通さないで食べることができるおかずは、生食を避け、必ず完全に火を通しましょう。

ハムやちくわは、冷蔵庫から出してそのまま食べることができますが、弁当に詰めるときは加熱しましょう。

お弁当の生野菜代表、ミニトマト。欠かせませんよね。めっちゃ分かります。

ミニトマトをお弁当に使うときは、ヘタを取り除き洗浄した後、しっかりと水気をキッチンペーパーで拭き取ること。

ヘタの生え際に菌が溜まりやすいので、念入りに拭き取ることを忘れないでください。

果物をいれるときは、加熱殺菌されている缶詰フルーツが良いでしょう。

缶詰フルーツは、水分を多く含むため、必ず水気を切り、キッチンペーパーで吸わせること。

皮を剥いたキウイなど、青果は、調理中に直接手に触れるため、食中毒になる可能性はゼロではありません。

お弁当に詰めるときは、作り置きを避け、当日ビニール手袋をして調理しましょう。

卵料理(ゆでたまご・半熟のもの)

卵料理は、特に傷みやすく、夏場は菌の増殖のスピードが早いです。

昼食が13時とか14時とか遅くなりやすい人は、詰めるのを控えたり、早い時間に食べきることが大切です。

卵の固さに好みがありますが、お弁当に詰めるときは、完全に火を通すことが絶対条件。

トロトロの半熟卵や温泉卵、卵とじなど、美味しいですけど、暖かい時期は食中毒になりやすいので、避けたほうが良いでしょう。

Rumi

ゆでたまごは、「殻がついてて、火が通っていて大丈夫!」と油断しがちです。

冷蔵庫に作り置きを避けて、茹でた当日中に食べ終えるようにしましょう。

炊き込み御飯・混ぜご飯

お困りママ

濃い味がついているのに、食中毒になりやすいのはなぜ?

Rumi

炊き込みご飯は、複数の具材を使用しているため、水分が増えやすく、原因となる菌が分散しているためです。

炊き込みご飯は、具材を均一になるよう混ぜる作業があります。

混ぜるときに空気に触れるため、空中に舞っている菌に食材が触れてしまう可能性があります。

「味のついたご飯じゃないと、子どもが食べない!」

って方もいらっしゃるかと思います。(我が子もそうでした。)

ご飯に味を付けたいときは、殺菌効果の高い梅干しを混ぜたり酢飯にすることがおススメです。

我が家では三島食品さんのゆかりも重宝します。

Rumi

梅干しを中心に置いただけでは、梅干しのまわりだけしか殺菌効果がありません。

梅干しや酢を混ぜるときは、手早くサッと混ぜて、空気に触れすぎないように注意しましょう。

マヨネーズで味をつけた料理

マヨネーズは、塩味が酸味が多く、殺菌効果あると思いがちです。

マヨネーズの中には、食中毒になりやすい卵が含まれます。

未開封の場合、マヨネーズは常温可能ですが、開封後は「要冷蔵」の食材になります。

お弁当にマヨネーズを直接かけて常温で放置することは避けたほうがいいでしょう。

お困りママ

マヨネーズ焼きは大丈夫?

Rumi

マヨネーズを加熱すると成分が分離しやすく水分が出るので、注意が必要です。

マヨネーズをお弁当のおかずにする場合は、小分けの袋に入ったマヨネーズを別に持参しましょう。

未開封のマヨネーズであれば、常温保存ができます。

食べきりサイズを用意し、食べる直前にお弁当にかけて食べましょう。

海苔を巻いたおにぎり・ふりかけのかかったご飯

ご飯のおトモに、ふりかけや海苔を使う方も多いと思います。

カラカラのふりかけや海苔は、水分をほとんど含んでいません。

お弁当向きの食材ですが、使用するタイミングに注意が必要です。

水分の多いご飯と触れると、ふりかけや海苔は、水分を吸ってしまいます。

せっかく水分が少ない食材なのに、反対に菌が好む環境を作ってしまうことになり、傷んでしまう場合があります。

ふりかけや海苔を使うときも、マヨネーズと同様に、食べ切りの小包装のものを持参して食べる直前に加えるのが望ましいです。

Rumi

混ぜ込み系のふりかけを使うときは、空気に触れないようサッと混ぜる程度で。お弁当に保冷剤を入れて持参しお早めに食べましょう。

おにぎりの場合、包み方によって食べるときのご飯の水分量が異なります。こちらの記事もあわせてご覧ください。

- もやし炒め(ナムル)

- ひじきの煮物

- 切り干し大根の煮物

- ほうれん草のおひたし

- 漬け物

- 金時豆の甘煮

加熱をしっかり!10℃以下で急速に冷やす

菌を増やさないポイントは、加熱だけではありません。

加熱した後、急速に冷やすことが大切です。

細菌の活動できる温度は、10℃〜75℃、活動できる温度帯がとても長いからです。

Rumi

75℃以上のアツアツから10 ℃以下の冷え冷えの状態へ急速に温度を下げることで、菌が増える可能性を下げることができます。

お弁当を持ち歩くときは、10℃〜75℃の温度を避ける必要があります。

75℃以上1分以上の加熱で細菌のほどんどが死滅し、10℃以下の環境で活動がゆっくりになります。

お困りママ

冷たいおかずをそのままお弁当に入れたほうが、菌が増えにくそうだけど・・・。

Rumi

冷たい状態でも、他の場所から菌が移ったり菌が残る場合もあります。

あたたかいおかずとつめたいおかずがお弁当で隣り合っていると、お弁当全体の温度を上げることになってしまいます。

凍った状態で冷凍食品を入れる場合、密着している他のおかずが冷めた後に加えましょう。

急速に冷やす方法として、お弁当の下に保冷剤を置き冷やしていきます。

温度が伝わりやすいアルミの弁当箱ですとより一層保冷効果が高くなります。

市販の保冷バッグを利用して、タオルやハンカチで巻いた保冷剤を一緒に入れて持ち歩くと低温が持続されます。

保冷剤や保冷バッグは、100均などでも販売されています。積極的に利用しましょう。

Rumi

あらかじめ準備することはめんどくさいけど、おなか壊して病院に行くことを考えると、早いうちに予防グッズを用意したほうがよいです。

注意!

アルミ製カップやシリコン容器に自家製おかずを小分けで冷凍保存する場合、注意点があります。

- 水分の少ない揚げ物や焼き物を選ぶ

- 煮物や和え物は必ず水分を切る

- 調理器具は清潔なものを使い、使い回しを避ける

- 手の洗浄と乾燥をマメに行い、直接おかずに手を触れない

- おかずが熱いときは急速に冷やしてから冷凍庫に入れる

小分け容器に入った市販の冷凍食品は、厳重なる衛生管理のもと行われています。

作り置きおかずを、自己流で小分けで冷凍することは効率が良い方法ですが、保存方法を間違えると、菌を増やす原因になります。注意点を守りましょう。

食中毒はなくならない。でも、注意することはできる。

節約のため、手作りが好きなため、自分磨きのためなど、お弁当を作る目的はさまざまです。

がんばって作ったお弁当で、「家族や自分の健康を害してしまった!」ということは避けたいですよね。

夏場とは限らず、どの時期でも100%食中毒をなくすことはとても難しいものです。

でも、私たちが注意することはできます。

おかず選びに注意して正しい詰め方をすれば、お弁当は節約にもなります。

3つのポイントを意識して、愛情こもったお弁当を作ってくださいね。